“صافٍ كالسماء، نقي كبتلات الكرز المُتساقطة، بلا قلقٍ ولا توجس..”

لـ ماريا بوبوفا

ترجمة منال الندابي

كتبت الشاعرة نان شبيرد ذات مرة “رسالة حُبٍ إلى الجبل”، ومن أجمل ما قالت في تلك الرسالة بأنه حينما يمتزج المكان مع الروح فإن كليهما لا يعودان إلى سابق عهدهما، سيتغير شيءٌ ما في طبيعتهما إلى الأبد. وفي نفس الفترة الزمنية، عبر محيطاتٍ وبحارٍ وقارات، امتزجت روحٌ بشرية مع الطبيعة بطريقةٍ سحرية، عبر وسيلةٍ غير الشِعر، تغنّت بذات الفكرة والشعور.

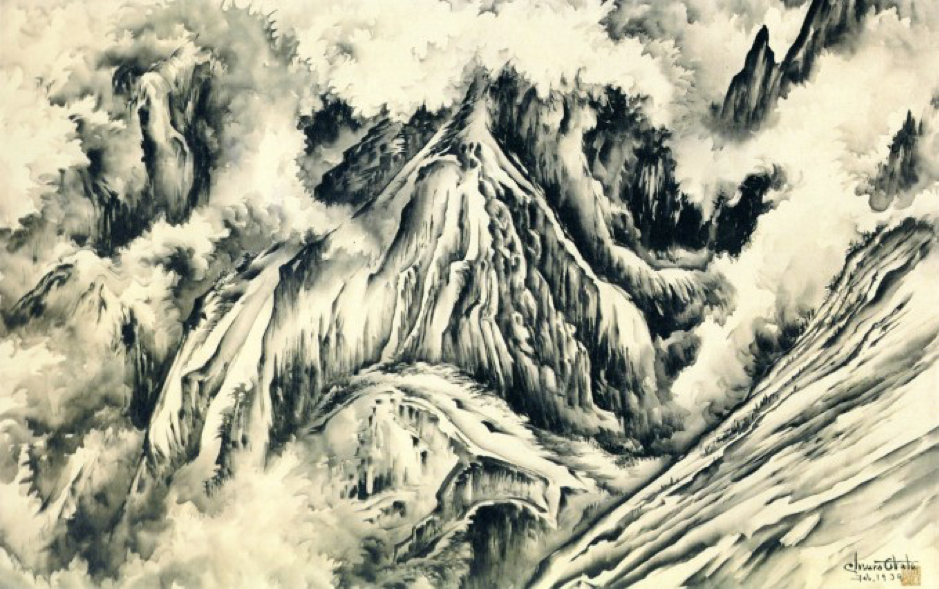

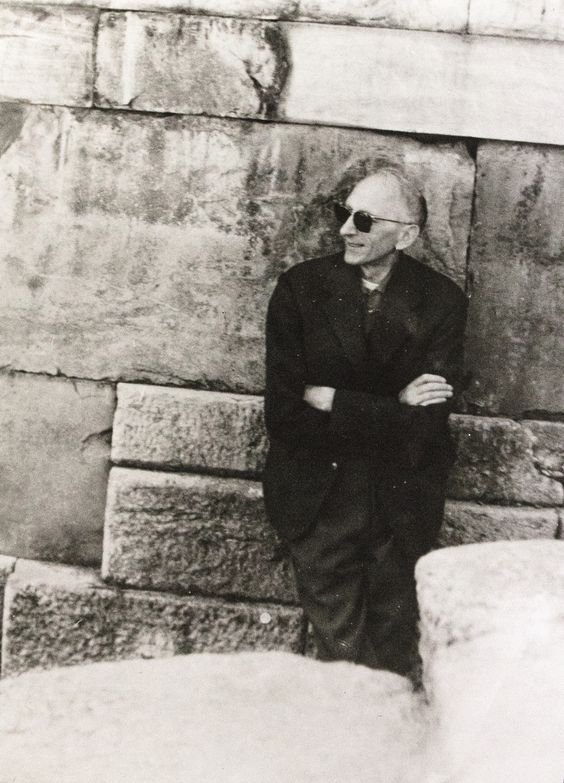

احترفت أنامل شيورا أوباتا الفن منذ نعومة أظافره (نوفمبر ١٨٨٥- أكتوبر ١٩٧٥)، إذ تمرّس في الرسم بالطريقة اليابانية التقليدية المُعتمدة على الحبر والتي تُسمّى بالسومي. في سن الرابعة عشرة، وحين بدأت عائلة أوباتا بتجهيز ابنها لإرساله لخدمة الجيش، تسلل شيورا خيفة من دفء منزله، هاربًا نحو الشمال، قاطعًا أربعمئة ميل نحو طوكيو الملاذ والأمان. في العاصمة اليابانية، لازم أوباتا أحد الرسّامين المعروفين في تلك الحقبة وتتلمذ على يده لمدة ٣ سنوات. قبل يوم ميلاده الثامن عشر بأيامٍ معدودة، هاجر أوباتا إلى الولايات المُتحدة ليستقر في مدينة سان فانسيسكو ويعمل كخادم في إحدى المنازل الأمريكية، ويُكمل دراسته في مجال الفن في الوقت ذاته. بدأ أوباتا بتوفير لقمة العيش من خلال الرسم لمجلات وصُحف يابانية، ولكن الحلم الأمريكي لم يتمخض بعد آنذاك، وذهبت محاولاته للنجاة أدراج الرياح ضد العُنصرية التي مارسها الأمريكان ضد اليابانيين في تلك الفترة الزمنية. كان اليابانيون منبوذون اجتماعيًا، ممنوعون من دخول المطاعم والفنادق ودور الترفيه، ولا يحق لهم امتلاك الأراضي، ويتلقوّن ألوان العداء والقمع والقهر الاجتماعي.

شيورا أوباتا

شيورا أوباتا

ومن يعلم؟ ربما كانت تلك الوحشية البشرية المُمارسة ضِد بشرٍ من أمثالهم السبب في انكفاء أوباتا إلى الطبيعة. ربما كانت السبب في أن يرق قلبه لغيرِ البشر، ليتوغّل في أعماق العالم الطبيعي وما يحويه من جمالٍ وسلام، بعيدًا عن عالم البشر الغارق في الحروب والآلام، ليحمل قلبه في فرشاته وينزوي نحو عالمٍ لا يشوبه بني آدم.

في رحلته الأولى إلى منطقة هاي سييرا بعام ١٩٢٧، كتب أوباتا إلى زوجته هاروكو عن “أزهار جميلة تتفتّح في قلب مجرى من المياه المُتجمّدة”، وقال: “أشعر بالامتنان العظيم”.

ضوء المساء في بحيرة مونو بمطاحن مونو، ١٩٣٠، لوحة خشبية

ضوء المساء في بحيرة مونو بمطاحن مونو، ١٩٣٠، لوحة خشبية

أمضى أوباتا أغلب عشرينات القرن الماضي في السفر، مُقتنصًا جمال طبيعة كاليفورنيا الفسيفسائي، خلجانها وشواطئها وجبالها وغاباتها ذات الخشب القرمزي. ونستطيع أن نستشف من أعماله الفنيّة البارعة توظيفه لمزيج من التقنيات التقليدية اليابانية وعدم التزامه بمدرسة فنّية مُعيّنة.

على مشارف نهاية عقد العشرينات، بدأت أعماله باستقطاب اهتمام العامة، وفي عام ١٩٢٨ حظي بفرصة لعرض أعماله الفنيّة في معرض خاص به بسان فرانسيسكو. في ذلك المعرض الذي ضم حفنة من أعماله الفنية على مدى عشرين عامًا، سطع نجم أوباتا كفنان وليد المدرسة الفنية الكاليفورنية للرسم بالألوان المائية، ما فتح له باب التاريخ بإعادة تشكيل الفن الأمريكي خلال القرن العشرين.

ممر قبر الموت، ١٩٣٠، لوحة خشبية

ممر قبر الموت، ١٩٣٠، لوحة خشبية

ومع ذلك، لم تشفع له موهبته النادرة ولا مكانته في المجال الإبداعي ولا حتى تعيينه كمُدرّس للفنون في جامعة يو سي بيركلي، إذ لاحقته العنصرية اللاذعة في البلد التي اتخذ منها موطنًا له. في ديسمبر من عام ١٩٤١، بعد حادثة تفجير بيرل هاربور التاريخية، قام بعض السُكان المحليين بإطلاق النار على مستودع الفن الخاص بأوباتا وزوجته في مدينة بيركلي. بعد سلسلة من التنمّر والتهديدات والمُضايقات المُستمرة، قرر الزوجان إغلاق المستودع وإلغاء حصص الفن الشهيرة التي كانا يُقدمانها للمُجتمع الصغير بالمدينة. وفي الربيع، تم اعتقاله في إحدى مخيمات كاليفورنيا لليابانيين الأمريكان، وهنالك أسس مدرسة فنية بتمويله الشخصي، وساعده على إرساء دعائمها تبرعات أصدقاءه بالجامعة. بحلول الصيف، كان هُنالك ستمئة طالب فن أبدعوا في صُنع لوحات فنّية مُذهلة، تم عرضها في معارض خارج المُخيم، مقاومةً شبح العُنصرية، عابرةً بالفن نحو آفاقٍ لا تطولها أيادي الحروب الشائكة.

بعد الحرب العالمية الثانية، قام الزوجان بشراء منزل بالقُرب من مستودع الفن القديم، وعاد أوباتا للعمل بجامعة يو سي بيركلي، وتقاعد منها بعام ١٩٥٣ برتبة فروفيسور فخري. وفي السنة التالية، تم منحة الجنسية الأمريكية.

اختزل أوباتا حياته الفنيّة في هذه الأسطر:

“إن هدفي الأسمى هو أن أصنع وعاءً تغمره البهجة، صافٍ كالسماء، نقي كبتلات الكرز المُتساقطة، لا يشوبه القلق ولا الظن. في فحواه تكمن طاقة خفيّة وأبدية، والطريق المُؤدي إلى الفن.”

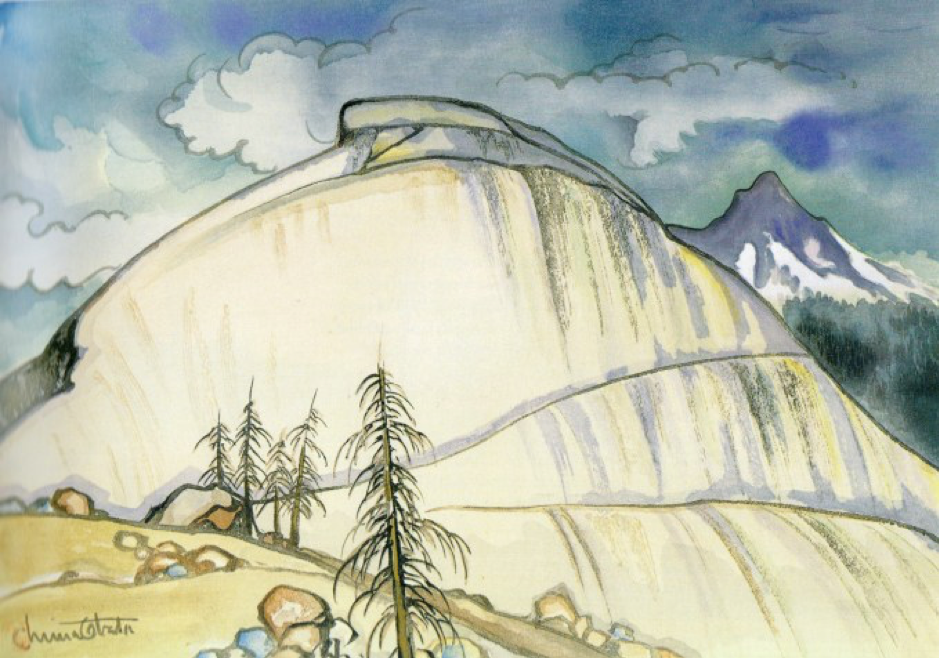

ممر قبر الموت وقمة جبل تينايا، ١٩٣٠، لوحة خشبية

ممر قبر الموت وقمة جبل تينايا، ١٩٣٠، لوحة خشبية

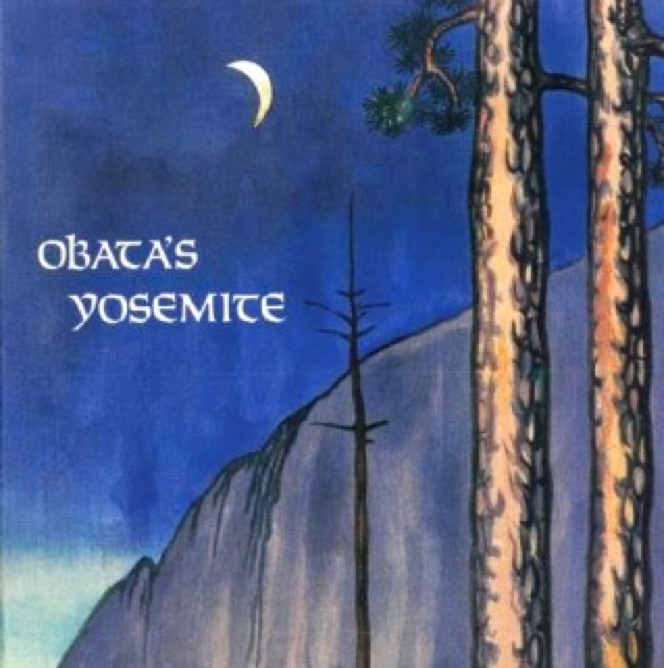

حينما كان شابًا، شهد أوباتا حادثة زلزال سان فرانسيسكو المُدمّر في عام ١٩٠٦، وهي تجربة بجّلت في نفسه قوة الطبيعة والعظمة المُهيبة لجيولوجية الأرض. واقعًا تحت تأثير هذه التجربة، مفتونًا بالطبيعة وسحرها الصارخ، سافر أوباتا في عام ١٩٢٧ إلى حديقة يوزمايت الوطنية للمرة الأولى، مُبدعًا في رسم ١٠٠ لوحة فنيّة بالفرشاة والحبر. كان أوباتا مأخوذا بيوزمايت، مفتونًا بتفاصيلها النابضة بالحياة، ما جعله يعود مرارًا إليها، مُنتجًا بذلك سلسلة من اللوحات الفنيّة الجميلة، والتي تم تجميعها في كتاب “يوزمايت بعينا أوباتا: أعمال فنيّة ورسائل من رحلته إلى هاي سييرا في ١٩٢٧” (المكتبة العامة).

بحيرة بيزن في هاي سييرا، ١٩٣٠، لوحة خشبية

بحيرة بيزن في هاي سييرا، ١٩٣٠، لوحة خشبية

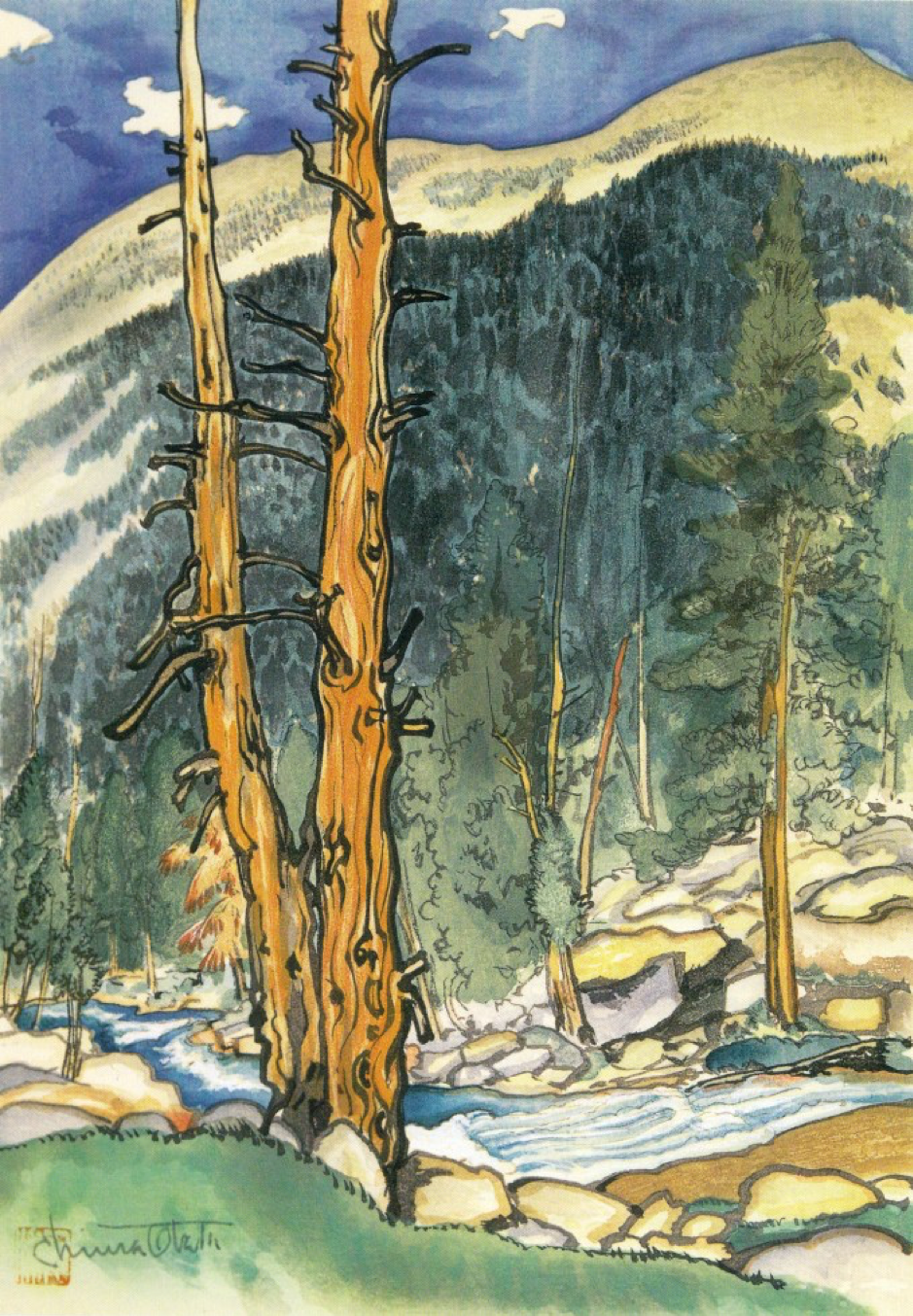

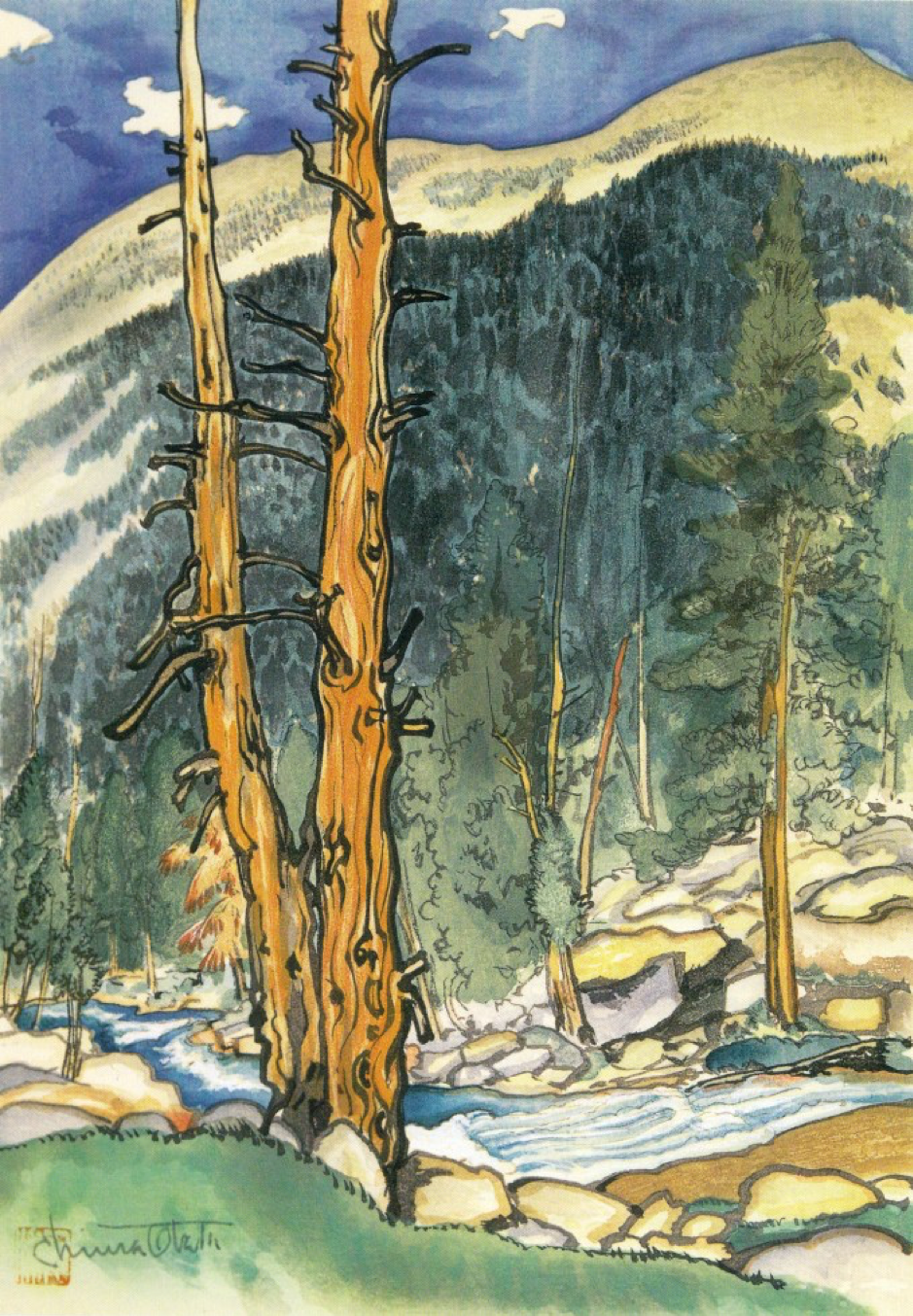

شوكة لييل العُليا، بالقُرب من نهر لييل المُتجمّد، ١٩٣٠، لوحة خشبية

شوكة لييل العُليا، بالقُرب من نهر لييل المُتجمّد، ١٩٣٠، لوحة خشبية

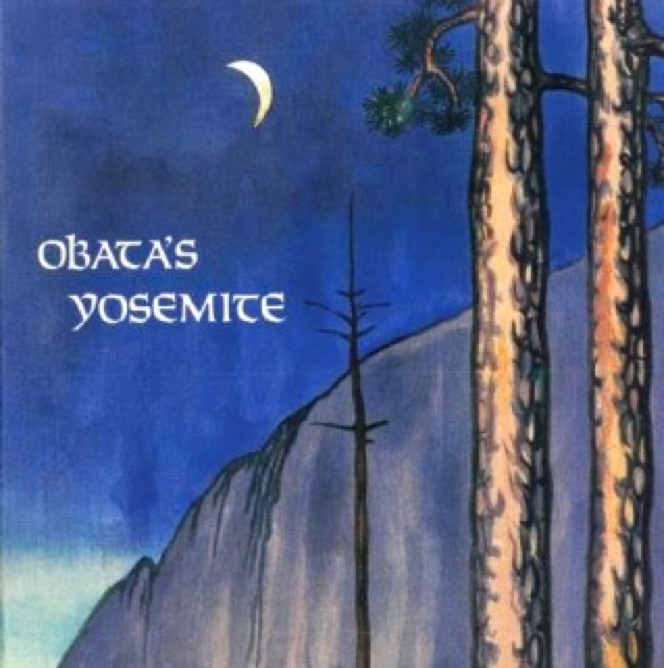

هلال، قمة النسر، ١٩٢٧، سومي وألوان مائية على الورق

هلال، قمة النسر، ١٩٢٧، سومي وألوان مائية على الورق

فوهة بركان مونو، ١٩٣٠، لوحة خشبية

فوهة بركان مونو، ١٩٣٠، لوحة خشبية

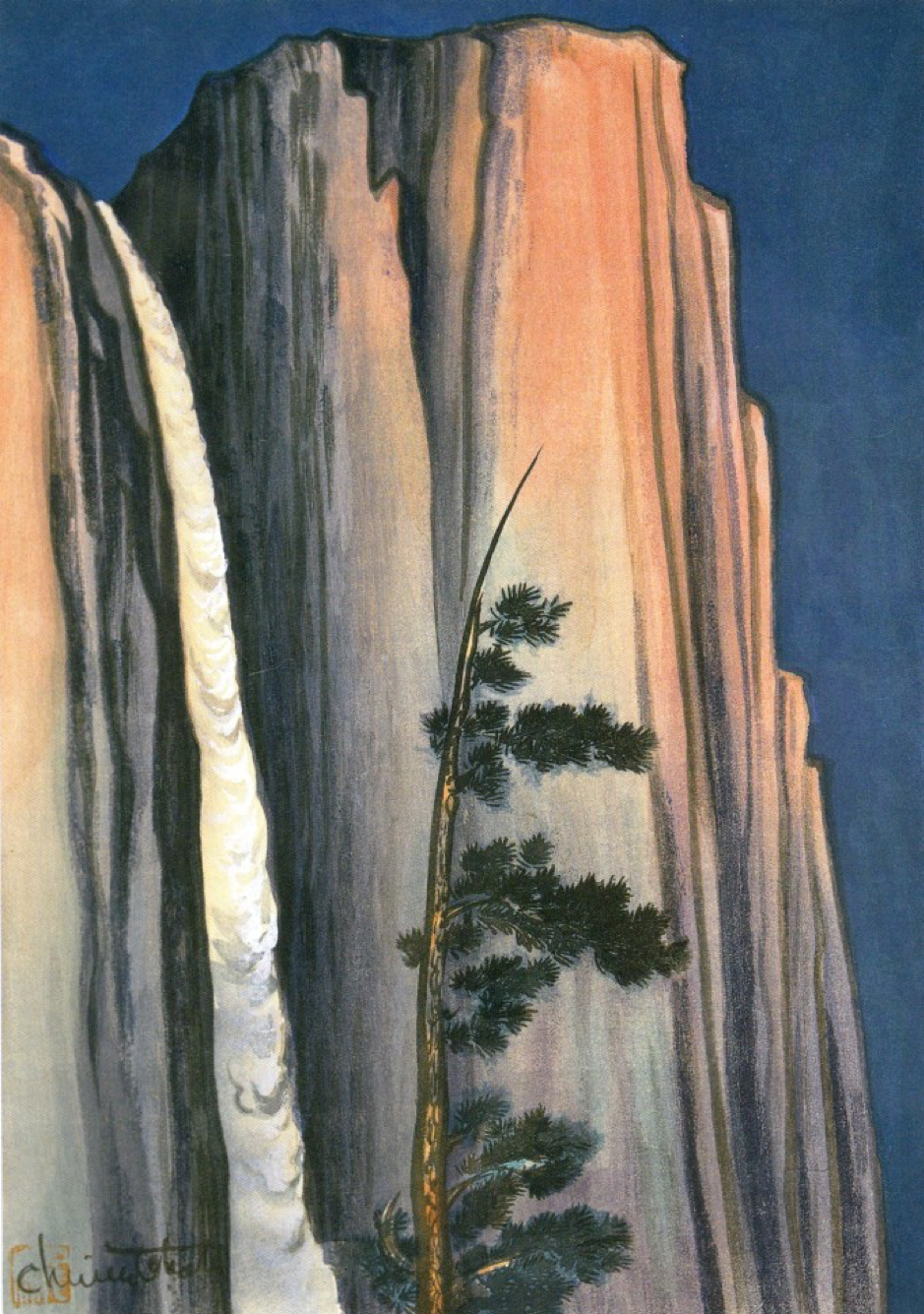

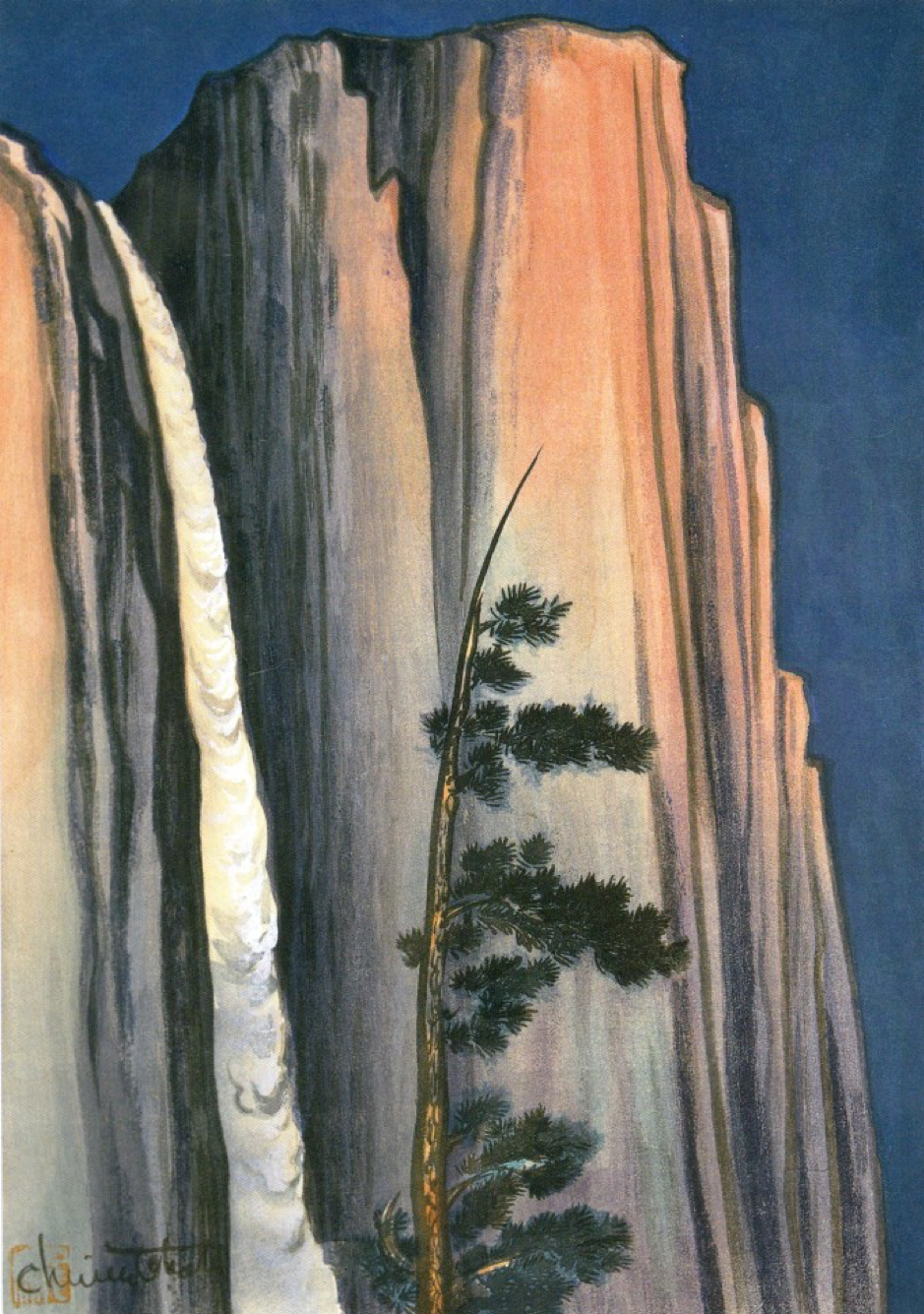

ضوء المساء في شلالات يوزمايت، ١٩٣٠، لوحة خشبية

ضوء المساء في شلالات يوزمايت، ١٩٣٠، لوحة خشبية

كتب أوباتا لزوجته رسائل شاعرية عن يوزمايت، واصفًا جلال الطبيعة وخيالها العذب وكرمها المعطاء وسلامها الأبدي، في انفعالات قصائدية على شكل كلماتٍ وحروف:

إن السُرعة التي يتحرّك بها الكون مُفاجئة، ولا تُقارن بصخب طائرة ليندبرغ عابرة الأطلسي. إنني في مكانٍ غريبٍ ومُدهش، مكانٍ كان بالأمس مُغطىً بالثلوج لتصل إلى رُكبتي، وفي نفس المكان أرى اليوم نوعٌ جديد من الأزهار تتفتّح مُبتسمة. ومع مرور يومٍ آخر، أرى عُمقًا جديدًا لزُرقة السماء، وتتطاير فوق رأسي خيالاتٍ وأحلام مع كُل إشراقةٍ جديدة للشمس.

بحيرة ماري، غابة إنيو الوطنية، ١٩٣٠، لوحة خشبية

بحيرة ماري، غابة إنيو الوطنية، ١٩٣٠، لوحة خشبية

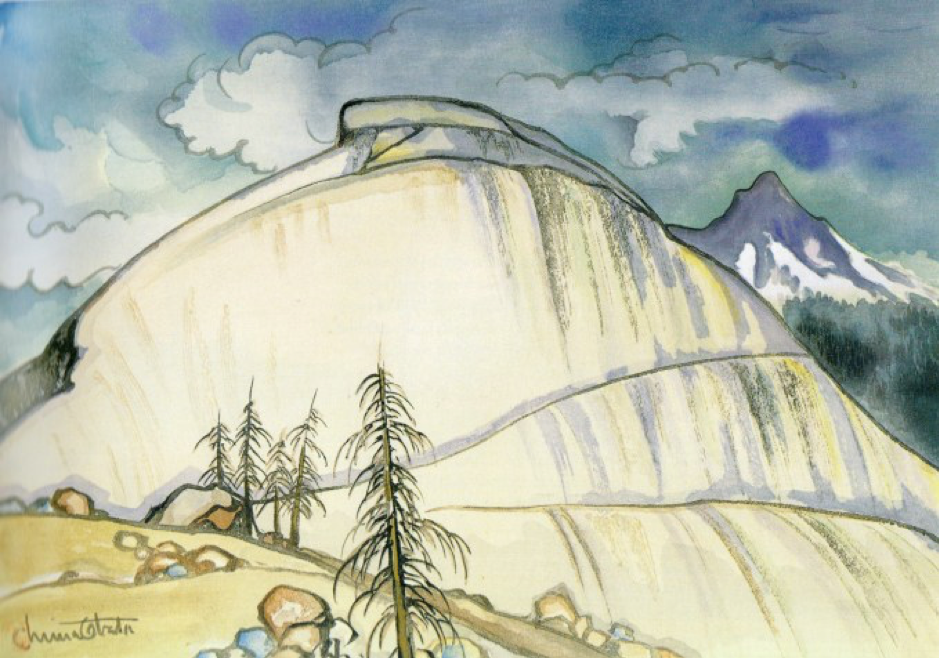

جبل لييل، ١٩٣٠، لوحة خشبية

جبل لييل، ١٩٣٠، لوحة خشبية

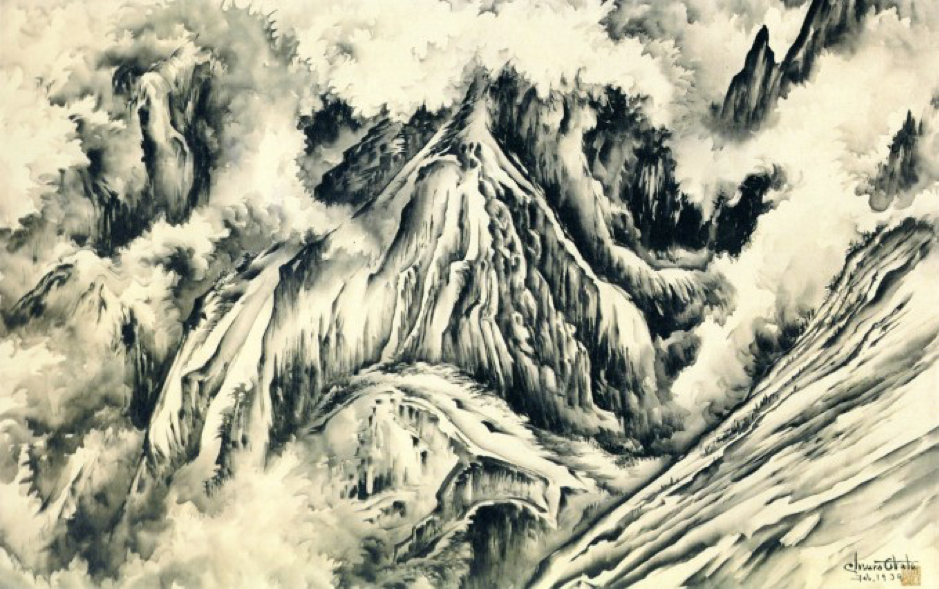

ويكتب أوباتا:

“يقف جبل لييل شامخًا بطول ١٣،٦٥٠ قدم، مُغطىً بالثلوج البرّاقة، مُطلًا على قِمم سييرا وتيوجا، وجبل دانا، وراجد، جونسون، ويونيكورن وجبل سان خواكين المُحيط به.

وبين فينةٍ وضُحاها، تمتقع السماء الزرقاء الصافية حول الجبال باللون الأسود الغاضب، وتنادي الغيوم بعضها البعض، مُرسلةً الرعود والبروق، مُزمجرةً بصرخات الهدير، مُطوقةً تلك الجنة من السواد والمطر، ويقف الإنسان مذهولًا مرعوبًا أمام وجه الطبيعة العاصف.”

عاصفة تقترب من مركز مُحافظة يوزمايت، ١٩٣٩، سومي على الحرير

عاصفة تقترب من مركز مُحافظة يوزمايت، ١٩٣٩، سومي على الحرير

كتب أوباتا لصحيفة يابانية في كاليفورنيا عام ١٩٢٨ مقالة ذكر فيها:

“لقد تحمّلت أشجار الصنوبر في سفوح تيوجا الانهيارات الثلجية، وصمدت في وجه الرياح والمطر والثلوج والبَرَد. لقد تحمّلت تلك الأشجار مائة سنة من الأوقات العصيبة، ، مثل مُحاربٍ في حافة العُمر يتمسّك بجذوره. وأمام هذا المنظر أقف مُفكرًا: على المرء أن يُخلص ويُجاهد في سبيل تحقيق حُلمه.”

“أكُرس أعمالي الفنيّة لطبيعة كاليفورنيا المُهيبة، التي علّمتني دورسًا عظيمة طوال السنوات الماضية، في أوقاتي العصيبة والطيبة. وأكرسها كذلك لأولئك الذين يُشاركونني الشغف، وأشعر معهم بأننا نستقي الألوان من النهر ونجلس تحت ظلِ شجرةٍ واحدة نرسم ونحلم.

إن لوحاتي ما هي إلا نتاج فرشاة رجلٍ عادي بسيط، وتعبير عما أكنه من عظيم الامتنان والإخلاص.”

على ضِفاف بحيرة مونو، ١٩٢٧، سومي وألوان مائية على الورق

على ضِفاف بحيرة مونو، ١٩٢٧، سومي وألوان مائية على الورق

شيورا أوباتا

شيورا أوباتا ضوء المساء في بحيرة مونو بمطاحن مونو، ١٩٣٠، لوحة خشبية

ضوء المساء في بحيرة مونو بمطاحن مونو، ١٩٣٠، لوحة خشبية ممر قبر الموت، ١٩٣٠، لوحة خشبية

ممر قبر الموت، ١٩٣٠، لوحة خشبية ممر قبر الموت وقمة جبل تينايا، ١٩٣٠، لوحة خشبية

ممر قبر الموت وقمة جبل تينايا، ١٩٣٠، لوحة خشبية بحيرة بيزن في هاي سييرا، ١٩٣٠، لوحة خشبية

بحيرة بيزن في هاي سييرا، ١٩٣٠، لوحة خشبية شوكة لييل العُليا، بالقُرب من نهر لييل المُتجمّد، ١٩٣٠، لوحة خشبية

شوكة لييل العُليا، بالقُرب من نهر لييل المُتجمّد، ١٩٣٠، لوحة خشبية هلال، قمة النسر، ١٩٢٧، سومي وألوان مائية على الورق

هلال، قمة النسر، ١٩٢٧، سومي وألوان مائية على الورق فوهة بركان مونو، ١٩٣٠، لوحة خشبية

فوهة بركان مونو، ١٩٣٠، لوحة خشبية ضوء المساء في شلالات يوزمايت، ١٩٣٠، لوحة خشبية

ضوء المساء في شلالات يوزمايت، ١٩٣٠، لوحة خشبية بحيرة ماري، غابة إنيو الوطنية، ١٩٣٠، لوحة خشبية

بحيرة ماري، غابة إنيو الوطنية، ١٩٣٠، لوحة خشبية جبل لييل، ١٩٣٠، لوحة خشبية

جبل لييل، ١٩٣٠، لوحة خشبية عاصفة تقترب من مركز مُحافظة يوزمايت، ١٩٣٩، سومي على الحرير

عاصفة تقترب من مركز مُحافظة يوزمايت، ١٩٣٩، سومي على الحرير على ضِفاف بحيرة مونو، ١٩٢٧، سومي وألوان مائية على الورق

على ضِفاف بحيرة مونو، ١٩٢٧، سومي وألوان مائية على الورق